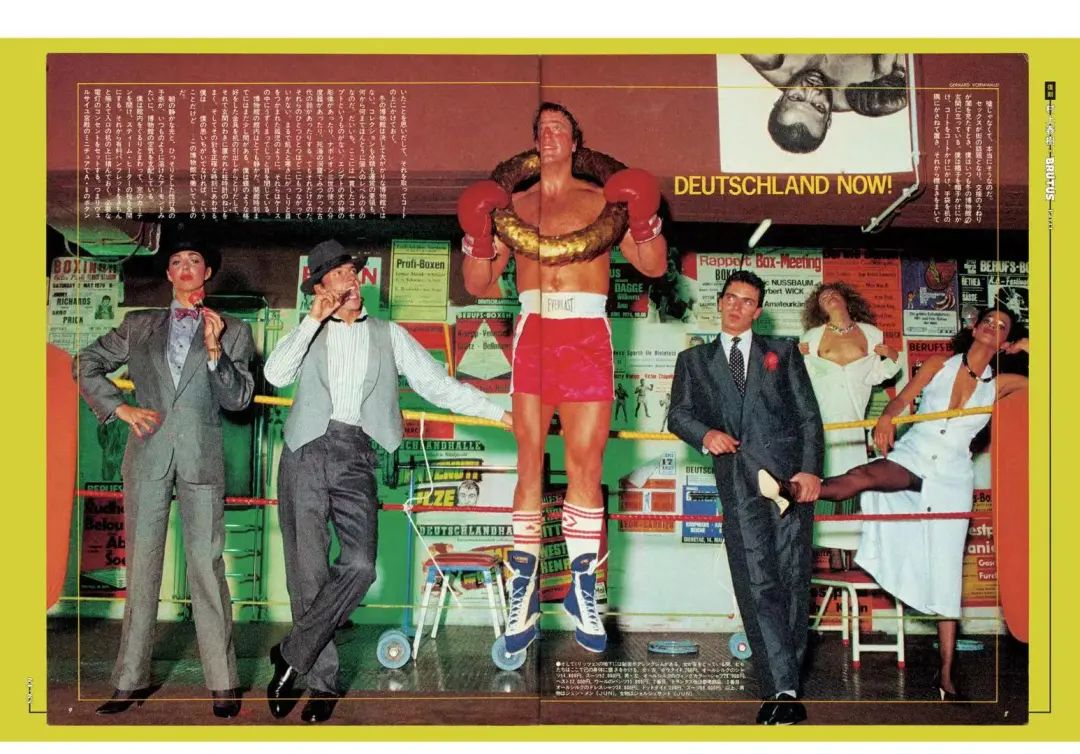

BRUTUS 村上春樹 特集 上3:复刻part1「德国的“现在”谁也不知!」

有过这样的一个时代,比起巴黎纽约,谁都想去柏林,德语比其它任何一种语言都占有压倒性的优势。到如今——如您所知,谁都不知道这一刻德国正在发生着什么。

因此,我们才三飞柏林。来吧,跟上BRUTUS的脚步。

冬季博物馆里的春宫

村上春树

——冬天的·博物馆——

并非我在吹嘘,这是真的哦。

当SEX成为街头话题,交媾的波涛充斥满黑暗时,我总是站在冬天博物馆的玄关门口。我把帽子挂在帽架上,把外衣挂在衣架上,把手套叠放在桌上的一角,然后我想起了系围巾的事情,并把它解下来挂在了外衣上。

冬天的博物馆绝不是大型博物馆,收藏、分类、运营要领,样样都是个人水平的东西。首先,这里没有一贯的概念。这里有金字塔的犬神雕像,有拿破仑三世使用过的量角器,有寻找到死海洞窟的古代铃铛,但却也只有这些。它们中的每一个都与世隔绝,就像被饥饿与寒冷紧紧掐住脖子的孤儿一样,一直闭着眼睛蜷缩在箱子里。

博物馆内很安静,距离开馆还有段时间。我从抽屉里拿出蝴蝶造型的金钥,给放在玄关旁边的挂钟上了上发条。我——如果我没有想错,应该没有——我在这座博物馆里工作。

清晨静谧的阳光和悄然发生性行为时的预感,一如既往的像融化的杏仁一样,支配着博物馆内的空气。

我在馆内转了一圈,拉开窗帘,把电暖气的开关全部打开,然后又把需要花钱购买的小册子认真整理好,堆放在了入口的桌子上。然后我将必要的电灯插上插座,也就是说,在凡尔赛宫的微缩模型上按下A·6键,国王居室的灯光就会亮起来。确认冷水机的状态,为了不让孩子们够到欧洲狼的标本,我把它向里推了推。补充洗手间的肥皂水。像这样的工作,不需要每件事都重新回忆或思考步骤,身体自己就能擅自完成。不论我说什么,也就是,我也无可指责,这毕竟是我自身的行为。

牛奶热好后,我在桌子前坐下来,一边喝着牛奶,一边拆开堆积的信件阅读。信件分为三类,一类是下水道费的请求书和考古学小组的会报和希腊领事馆的电话号码变更通知书等事务性的信件;一类是来馆人寄来的感想或抱怨或鼓励或提案的信件。人们确实会思考很多东西呢,不过话说,这充其量不就是很久以前的事情嘛。即便美索不达米亚的棺椁旁边放着东汉时代的酒器,这又能给他们添什么麻烦呢。当博物馆停止困惑和混乱时,人们又究竟该去哪里寻找它们呢?

我麻木地将这两类信件分别丢进文件柜,从桌子抽屉里拿出饼干罐,打开吃了三片,把剩下的牛奶喝掉了。然后,我打开了最后一封信。最后一封信是博物馆的老板寄来的,内容简单明了。淡黄色的铜版纸上有用黑色墨水写成的指示。

①将36号的壶打包收进仓库。

②作为替代,将A·52的雕像台座(没有雕

像)放到Q·21展示台展示。

③展示台·76的灯泡换新。

④把下个月的休馆日在入口公示出来。

我当然遵从指示,将36号的壶用画布包起来放进了仓库里面,将那作为替代的A·52的过分沉重的台座用死掉一般的力气拖了出来。我爬到椅子上给76展示台换了新灯泡,尽管旧灯泡还像新的一样,但这一件两件事并不是我能插上嘴的。我遵从指示做完后,收拾了牛奶杯与饼干罐。马上就到开馆时间了。

我走到洗面镜前梳理好头发,重新系好领带,确认了阴茎正在好好地勃起着。没有任何问题。

☆36号的壶

☆A·52的台座

☆灯泡

☆勃起

SEX像潮水一样敲打着博物馆的门,挂钟的指针刻出上午十一点钟的锐角。冬日里的光线像舔舐地板一样低垂着,只能够到房间的中央。我从容地穿过楼层,放下门扣,打开了门。打开门的瞬间,一切都变了。路易十四的房间灯光亮起,加热牛奶的平底锅也不再失去温度,36号的壶静静地沉入了软胶状的睡眠当中。我头上响起了好几个急躁的男人圆圆滚滚的脚步声。

我也放弃去理解他人了。

我看见有谁站在门口,但那都无所谓了,门口会发生什么我都不会在乎的。为什么我想SEX的时候总是在冬天的博物馆里呢,因为我们都像孤儿一样蹲在那里,寻求着温暖。平底锅在厨房内,饼干罐在抽屉中,而我,在冬天的博物馆里。

赫尔曼·戈林要塞

1983

要塞内常配备着足够两千人的SS战斗部队坚守好几个月的食物与水和弹药。那里曾缠绕满像迷宫一样的秘密地下通道,巨大的换气系统曾向要塞内部输送过新鲜的大气。赫尔曼·戈林曾自豪地夸耀过,即便是俄军·英美军把我们的首都包围起来,也不能把我们击破。我们能在不落的要塞中生存下来。

可是,在1945年的春天,俄军像暴风雪般发起季节最后的猛攻,突入进柏林的街道时,赫尔曼·戈林要塞却一直沉默着。俄军用火焰发射器去烧地下通道,也着手试过用高性能的炸药去消灭要塞的存在,可要塞还是没有被消灭。只是混凝土的墙壁上多了几条裂缝而已。

“俄国人的炸药可不能炸毁赫尔曼·戈林要塞哟”,东德青年笑着说,“俄国人能破坏的充其量也就是斯大林的铜像那样的东西。”

他带我在东柏林的街道上钻钻悠悠转了好几个小时,向我一一展示着1945年时位于柏林战斗过的痕迹。我不知道他为什么觉得我会对柏林的战争遗迹感兴趣,但是他令人吃惊的热情也让我不好再重申我的愿望了,于是我在他的引领下,整个下午都在街上转来转去。我与他是在那天的午餐时间在柏林塔附近的自助餐厅偶然相识的。

但不管怎么说,他的向导很出色,很得要领。跟着他一起走寻东柏林的战争遗迹,渐渐的,有种即便他说这是几个月前刚刚结束的战争我也相信的感觉。整个城市都满布着弹痕。

“看吧,看看吧”,说着,他向我展示了其中一条弹痕。“俄军和德军的弹痕一下子就能分辨出来,这种像是把墙壁凿开的弹痕是德军的,咚得一下扎进去的是俄军的。这两种是不一样的,you know。”

他接连几日与我相会,用东柏林市民中最简单易懂的英语与我交流。

“您的英语说得实在是流畅”,我夸奖道。

“不久之前我乘船旅行来着。”他说。“古巴去过了,非洲也去过了,在黑海也呆了很长一段时间,所以慢慢就学会英语了。现在在做建筑工程师。”

走下赫尔曼·戈林要塞的山坡,在夜色初临的街道上走着,我们走进了一家位于林登大道的老啤酒馆。可能是周五的原因,啤酒馆内非常混杂。

“这里的炸鸡很有名”,他说。

于是我便点了一盘附带米饭的炸鸡与啤酒。炸鸡确实不坏,啤酒也很美味。温暖的房间内,吵嚷声也让人心情舒畅。

我们桌的女服务员是一位长得像基姆·卡内斯的大美人。她有着淡白的金发,蓝色的双眼,身材端正,笑容也很可爱。她以如同称赞巨大的阴茎般的样子抱着啤酒杯送到我们桌上。她让我想起了一位我在东京认识的女性。她们明明长得不像,也没有其它相似的地方,但总觉她们之间默默存在着某种连结。恐怕是赫尔曼·戈林要塞的残象,让她们在黑暗的迷宫中擦肩而过了吧。

“城市郊外残存着一处很激烈的战斗遗迹呢”。他说。

我正在醒眼迷离地望着女服务员,以至于漏听了他的话。

“excuse me ?”

他又重复说了一遍。

“那是SS和俄军坦克的正面对决,那里可是名副其实的柏林战斗之山。原本是铁路调度所的遗址,直到现在还原封不动地堆在那儿呢。坦克的零件之类的东西。我想只要我向朋友借辆车,我们很快就能到达那里。”

我打量着青年的脸。青年有张细长的脸庞,他穿着一件绿色的天鹅绒上衣,两手平放在桌子上。他的手指修长光滑,不像是船员的手指。我摇了摇头。“我必须得在十二点之前到腓特烈大街站去,签证快要过期了。”

“明天呢?”

“明天上午得动身去纽伦堡了。”我撒了个谎。

青年看起来有些失落,疲惫的神色从他的脸上闪过。

“明天的话我的女朋友以及她的一些女性朋友也能一起来。”他辩解似地说道。

“真遗憾。”我说。我有一种被一只温暖的手将我体内的一束神经握住的感觉。究竟怎么办才好呢,我有些困惑。我彻底迷失在了这充满着奇妙弹痕的城市当中了。但不久,那只温暖的手便像退潮一样从我的体内离去了。

“赫尔曼·戈林要塞果然还是很棒的吧。”青年静静地微笑着说。“四十年了,还是没有谁能将它破坏掉。”

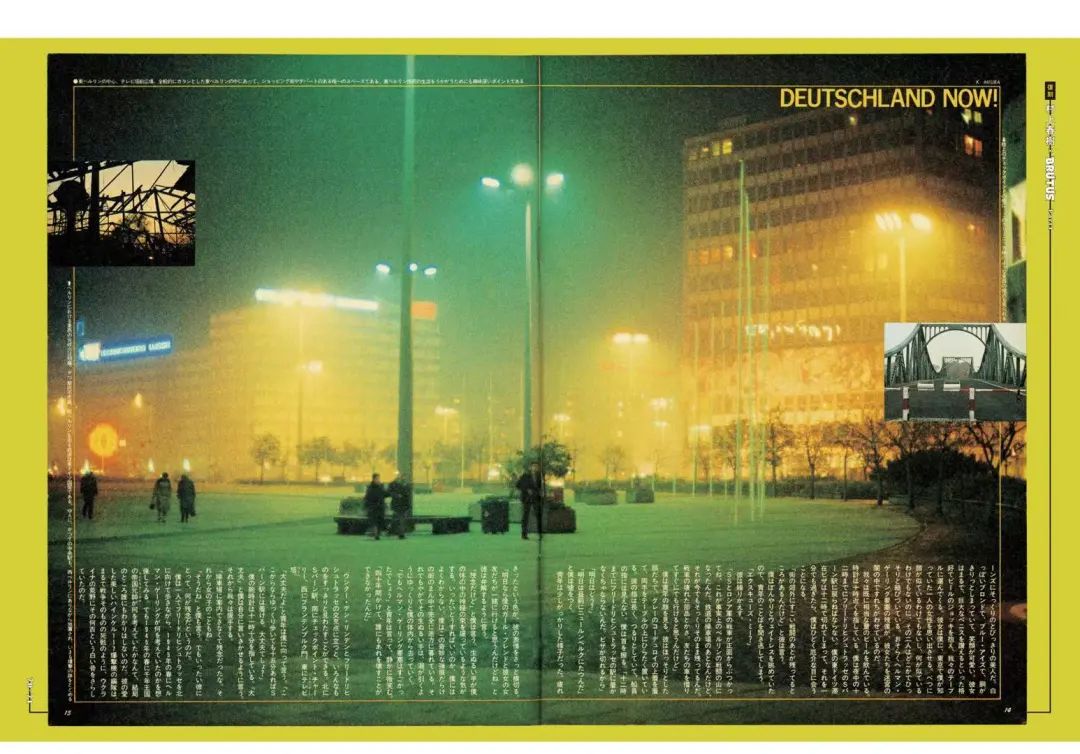

站在林登大道和腓特烈大街的交叉口,能清晰地看到很多东西。北边是S路站,南边是查理检查哨,西边是勃兰登堡门,东边是柏林电视塔。

“不用着急”,青年对着我说,“从这儿到S路站,即便慢慢走,15分钟也能到。没问题对吧。”

我的手表指在十一点十分,“没问题”,我自言自语般地说道。然后我们握手分别。

“没能带你去调度所真是遗憾啊,女孩的事也是。”

“是啊。”我说。不过对他来说,到底有什么遗憾的呢。

我一边沿着腓特烈大街向北走着,一边想着1945年的春天赫尔曼·戈林究竟在想些什么。不过1945年春天千年王国的帝国元帅究竟想了些什么,结果无人知晓。他爱的亨克尔117轰炸机编队,就像是战争的遗骸一样,变成了在乌克兰的荒野里暴晒着的数百具白骨。

赫尔W的空中庭园

“什么都没有哦。”赫尔W说。

这儿确实什么都没有,只有一座空中庭园孤零零地浮在雾海之中。空中庭园的尺寸大概纵五米,横八米左右。除了是一座空中庭园之外,完全和普通的庭园没有什么不同。话虽如此,但从地面的标准来看,很明显庭园也不过就是个三级品。杂草强势地生长着,花的种类也不齐全,番茄的藤蔓干枯,周围连栅栏也没有,白色的花园椅看上去也像是把流当品。

“所以我说什么都没有。”赫尔W像找借口般的说到。赫尔W一直追寻着我的视线。不过我并没有感到特别失望,我并不是为了看什么漂亮的凉亭、喷泉、动物形状的盆栽或丘比特雕像才来到这里的。我来这里只是为了看一眼赫尔W的空中庭园而已。

“如果能再高一点,就更像空中庭园了,但因为种种原因嘛,还挺难做到的呢。”赫尔W说道,“喝点茶吗?”

“好啊。”我回答说。

赫尔W从既像背包又像筐一样的不得要领的画布质的容器里拿出科尔曼燃烧器与搪瓷的黄色茶壶,他从一个装满水的塑料桶里取了些水烧开了。

周围的空气非常寒冷,我虽然身着羽绒服,脖子上缠着好几圈围巾,也无济于事。我一边浑身懂得发抖,一边望着在我脚边缓缓绕着身体扭动的白色雾气向南方流去。浮在雾上,感觉自己好像要连同地面一起被飘到不知名的地方去了。

我一边啜着茉莉花热茶,一边这么说到。赫尔W听后哧哧笑了起来。

“每个来这儿的人都会这么说,尤其是在雾气浓重的时候。要一直飘到北海上空了呢。”

我咳嗽了一下,指出了从刚才起就有些在意的其它可能性。“或者飘到东柏林。”

“对,对,就是那样。”赫尔W用手指捋着西红柿干瘪的枝蔓说道,“我那个不能使空中庭园更像空中庭园的理由就在这里。如果飘得太高的话,东边的警备兵就会紧张兮兮起来。夜晚的时候这里会被枪与探照灯瞄准着,机关枪的枪口也会冲向这边。当然他们是不会射击的,但给人的感觉总不太好。”

“是的呢。”我应和着。

“再者,如果升得太高,风压也会变高,这样的话没准空中庭园真的会飘到东柏林去。如果真是这样,那可就麻烦了。我可能会以间谍罪被抓起来,活着的时候就别想回到西柏林了。”

“哎呀。”我说。

赫尔W的空中庭园连接在柏林墙旁边的一栋四层破败大楼的屋顶上。赫尔W把庭园安在离屋顶十五厘米的高度上,如果不仔细看,就会觉得那只是一个屋顶庭园而已。拥有漂亮的空中庭园却只让它漂浮十五厘米,这是一般人无法模仿的事情。大家都说:“赫尔W很安静,不太会说话。”确实如此,我想。

“为什么不把庭园移到更安全的地方去呢?”我问到。“比如科隆,或者法兰克福,或者西柏林稍微靠内一点的地方……那样的话不就可以不必在意旁人,升到更高的地方了吗?”

“怎么可能。”赫尔W摇了摇头。“科隆,法兰克福……”赫尔W又摇了摇头。“我喜欢这里呀。我的朋友们也都住在这克罗伊茨贝格内。这里最好了。”

他喝完了茶,从箱子里拿出飞利浦的小型便携式播放器,他把一张唱片放在回转盘上,按下了开关。一会儿就播放起了亨德尔的「水上的音乐」第二组曲。清澈响亮的小号声光辉般地响彻整个云雾叆叇的克罗伊茨贝格。还有比这首歌更与赫尔W的空中庭园相契合的音乐吗。

“下次请夏天时来这儿”。赫尔W说。“因为夏天的空中庭园非常有趣呢。今年夏天时我每天都会来这里举行派对,最多的时候这里可以承载二十五人和三只狗呦。”

“还好没人掉下去对吧。”我惊讶地说。

“说实在的,有两个人喝醉掉下去了。”说着,赫尔W哈哈大笑了起来。“不过没有死,因为三层的房檐可结实着呢。”

我也笑了起来。

“立式钢琴也被拉上来过哦。那时候波里尼还来弹过舒曼呢。波里尼如您所知,些微是个空中庭园的疯狂爱好者。另外,洛林·马泽尔虽然也想来,但他总不能把维也纳爱乐乐团整个搬到这里来吧。”

“是啊”。我同意道。

“请夏天时再来一次。”赫尔W说到,与我握了握手。“夏天的柏林漂亮极了,夏天时这周围全都是土耳其料理的味道,小孩子的吵闹声,以及音乐和啤酒。柏林呦。”

“我一定会来看看的。”我说。

“科隆,法兰克福!!”说着,赫尔W又摇了摇头。

因此,赫尔W的空中庭园在等待着柏林的六月到来的同时,仍在克罗伊茨贝格十五厘米的上空中漂浮着。

微信扫描下方的二维码阅读本文

BRUTUS 村上春樹 特集 上3:复刻part1「德国的“现在”谁也不知!」:等您坐沙发呢!